Integrierte Planung für Gebäude und Prozesse

Herr Rosenbaum, wofür stehen Sie mit IE Food und in welchen Bereichen ist Ihr Unternehmen tätig?

Tobias Rosenbaum: IE Food plant, gestaltet und realisiert Industriebauten für die Lebensmittelindustrie. Oberstes Ziel ist die größtmögliche Effizienz in der Produktion sicherzustellen – mit Hilfe von Lösungen, die auf die individuellen Fertigungsprozesse unserer Kunden abgestimmt sind. Ob Neubauten oder Erweiterungen einer bestehenden Anlage: Am Ende stehen nachhaltige Industriebauten, die effizient, emissionsarm und flexibel nutzbar sind.

Vor allem die veränderten Wertschöpfungsketten sowie die Energiekrise und die damit einhergehende Ressourcenknappheit zwingen Unternehmen zum Umdenken. Sind das auch die Anforderungen, mit denen Lebensmittelproduzenten auf Sie zukommen?

Ja, die Energiekrise wird zum Dauerzustand und erzwingt radikale Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu erhalten. Unseren Kunden geht es meist jedoch darum, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und ihre Prozesse zu optimieren. Es werden beispielsweise neue Anlagen und Gebäude benötigt oder der Bau eines Hochregallagers mit Kommissionier- und entsprechenden Temperaturzonen wird erwogen. Produktionserweiterungen sind dann aber oft auch der Startpunkt, um die Energieversorgung eines kompletten Standortes zu transformieren und zukunftsfähig zu machen.

… Sanierungen und Modernisierungen in Bestandsbauten bieten also Potenzial für mehr Energieeffizienz?

Gerade im Bestand erschließt eine Erweiterung der Produktion oder der Logistik oft neues Potenzial, wie sich nachhaltig Betriebskosten einsparen lassen. In diesem Zusammenhang spielt die Energieeffizienz in Bestandsgebäuden mit schlecht isolierten Hüllen und veralteter Energieerzeugung und -infrastruktur eine besonders große Rolle. Die Kostensparpotenziale bewegen sich, je nach Lebensmittelsegment und Herstellungsprozessen, in solchen „Altbetrieben“ erfahrungsgemäß zwischen 20 und 50 Prozent. Elementar wichtig für eine Reduktion der CO2-Emissionen und der Energiekosten ist jedoch immer eine ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden im Zusammenspiel mit den Produktionsprozessen und der Anlagentechnik. Nur dann lassen sich die Potenziale optimal heben.

Wie beurteilen Sie unter dem Aspekt der Energieeffizienz den Stand der Gebäudetechnik in den Betrieben?

Für viele Betriebe stehen naturgemäß primär die Kernprozesse der Produktion im Mittelpunkt der Anstrengungen. Eine Ausweitung des Produktprogramms und der Intralogistik sind für die Betriebe oft die größten Treiber für Investitionen. Die Gebäude- und Infrastrukturseite wird dem gegenüber oft vernachlässigt. Insgesamt müssen wir feststellen, dass häufig zu lange an alten Strukturen und Standorten festgehalten wird. Sind Produktionsanlagen isoliert geplant und mitunter regelrecht in Bestandsgebäude „gequetscht“ worden, werden innovative Ansätze mit wesentlich besserer Wirtschaftlichkeit verpasst.

Wie gehen Sie bei der Planung vor?

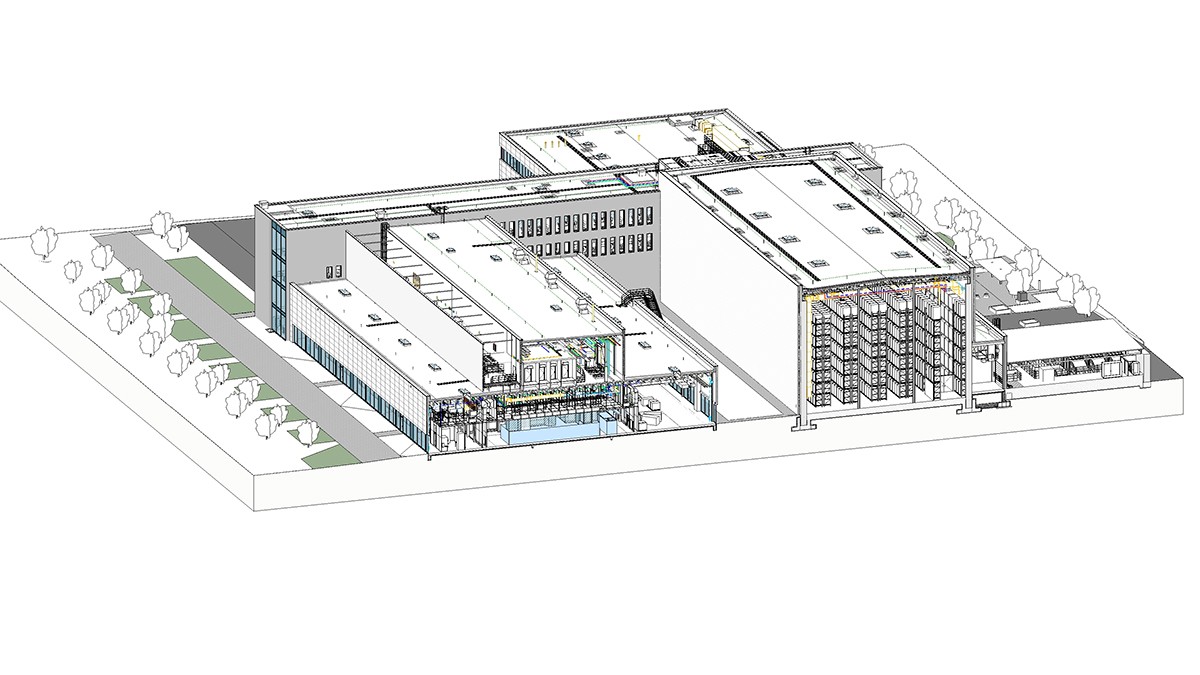

Ausgangspunkt ist immer die ganzheitliche Betrachtung der Ist-Situation. Denn die daraus resultierende Aufgabenstellung ist in den Betrieben individuell ganz unterschiedlich. Abhängig von den Zielen des Betriebes entwickeln wir die Projekte dann in Machbarkeiten und Masterplänen mit mittel- bis langfristigem Horizont. Dabei wenden wir eine integrierte Planungsmethode an, bei der ausgehend von Betriebs-, Prozess- und Logistikplanung Architekten und Ingenieure die Projekte gemeinsam entwickeln.

Welchen Vorteil bietet diese Vorgehensweise?

Unser Ziel ist es, die Prozesse im Inneren und die Architektur perfekt aufeinander abzustimmen. Erst dann entstehen ressourcen- und energieoptimierte Produktionswerke. Zudem amortisieren sich die Baukosten über die eingesparten Betriebskosten deutlich schneller als bei einer isolierten Planung. Am Projektende übergeben wir einen schlüsselfertigen Industriebau.

Der Energieverbrauch in der Lebensmittelindustrie wird maßgeblich durch die Bereitstellung von Prozesswärme und -kälte beeinflusst. Vielerorts wird die Primärenergie jedoch zu großen Teilen in Abwärme umgewandelt und vielen dürfte gar nicht bewusst sein, wieviel Energie dadurch verloren geht. Welche Möglichkeiten bietet sich Produzenten, um Abwärme verwertbar zu machen?

Zunächst ist es wichtig die primären Prozesswärmebedarfe kritisch zu betrachten: Viele dampfbeheizte Prozesse könnten auf Heißwasser umgestellt werden. Oder das Kühlmedium kann Umgebungsluft oder weniger stark gekühlte Luft sein, anstatt hierfür die teurere Industriekälte zu vergeuden. Das beeinflusst zwar die Anlagentechnik etwa durch die Vergrößerung von Wärmetauschern oder einen wachsenden Flächenbedarf für Kühlzonen, ist aber Voraussetzung für nächste Schritte, wie etwa eine lokale Sektorenkopplung innerhalb des Betriebes.

… das bedeutet?

Energiesysteme und die Wärmeversorgung werden zunehmen elektrifiziert. Wärmepumpen wandeln Strom in Wärme, funktionieren aber auch unter bestimmten Voraussetzungen umgekehrt, das heißt Prozessabwärme kann in Strom umgewandelt werden. Oft kann man die Prozessabwärme zur Beheizung des Gebäudes einschließlich Verwaltungstrakt oder der Sozialräume nutzen. Potenzial gibt es aber auch, indem die Umgebung und Nachbarschaft des Betriebes in das Energiekonzept miteinbezogen werden. Das kann durch die Abgabe von Wärme an externe Verbraucher wie beispielsweise das Fernwärmenetz der Gemeinde sein. Oft kann bereits die temporäre Pufferung von überschüssiger Energie vorteilhaft sein.

Wann macht es Sinn die Nutzung Erneuerbarer Energien miteinzubeziehen?

Erneuerbare Energien sollten grundsätzlich immer ins Energiekonzept eingebunden werden, zwingend natürlich bei Erweiterungen und Neubauten. Das ist in manchen Bundesländern sogar bereits gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung für den Erhalt einer Baugenehmigung. Die Situation ist in den Betrieben je nach Produktionsprozess individuell unterschiedlich. Wichtig ist den Eigenenergieverbrauch über einen langen Zeitraum zu betrachten, das heißt Produktions- und Schichtmodelle sowie saisonale Schwankungen übers Jahr müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

… vermutlich ist es auch immer ein Mix unterschiedlicher regenerativer Energien, der zu einer energieautarken CO2-neutralen Produktion führt.

Wichtig ist, von Anfang an gebäudeintegriert zu planen. Eine hohe Energie-Autarkie lässt sich beispielsweise in Betrieben mit hohem Stromverbrauch gut mit Photovoltaik stützen. Die Sektorenkopplung PV-Strom mit Kühlung bietet sich etwa bei einem Kühl- oder Tiefkühllager an: Je mehr Sonneneinstrahlung das Gebäude erwärmt, desto mehr Strom wird produziert, der zur Kühlung benötigt wird. Geothermie oder Umgebungsmedien wie Luft und Wasser als Energiequelle in Verbindung mit Wärmepumpen verbessern die Ökonomie von gleichmäßigen thermischen Prozessen. Grundsätzlich sollten immer kurze Wege mit wenig Verlusten durch Umwandlung und Speicherung gesucht werden.

Hinzu kommt: Wer innovieren will, muss auch investieren. Gibt es hier Förderprogramme, die aktuell im Vordergrund stehen?

Da sind zum einen die bekannte Förderprogramme für energieeffiziente Gebäude der KfW zu nennen, und zum anderen die Förderprogramme des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Besonders Innovationen im Bereich energieschonender Prozesse und Produktionstechniken werden über verschiedene Programme auf Bundes- und Ländereben gefördert. Die Förderbedingungen ändern sich jedoch laufend und unterliegen dem politischen Willen. Wichtig für Investoren ist also immer ein Auge auf die Fördermittel zu haben und auch die Bereitschaft und den Mut mitzubringen, kurzfristig zu reagieren. Durch EU-Taxonomie, ESG-Reporting und zukünftig höhere CO2-Zertifikatskosten entsteht zusätzlicher Handlungsdruck Betriebe nachhaltiger und energieeffizienter zu gestalten

Über IE Food

IE Food ist ein Bereich der IE Group und bietet Betriebs- und Bauplanung für komplexe und anspruchsvolle Industriebauprojekte aus einer Hand, sowohl bei Neubauten wie auch bei Erweiterungen einer bestehenden Anlage. Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe, die seit 1966 am Markt ist, rund 100 Mitarbeiter. Wirtschafts- und Maschinenbauingenieure, Logistiker sowie Bauspezialisten und Architekten arbeiten an den Standorten Zürich, München und Lausanne.